|

||

| BIBLIOWEB | ||

| Dossieres | ||

| La práctica educativa | ||

| Artículos para padres | ||

| Una explicación lingüística y cognitiva del aprendizaje de la lectura | ||

|

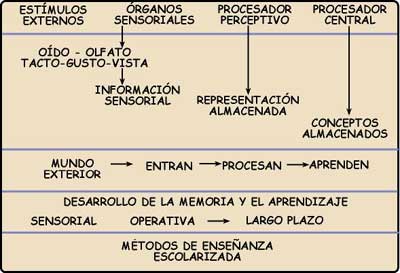

La adquisición y desarrollo de la lectura está estrechamente vinculado con el conocimiento del mundo que el niño ha ido representando en sus estructuras cognitivas desde el mismo período sensorio motriz. A partir de esta premisa y de los resultados obtenidos en una investigación llevada a cabo en doce institutos de educación básica del estado Zulia- Venezuela, se ha elaborado un esquema donde se trata de explicar, desde un punto de vista lingüístico y cognitivo, cómo es el proceso de aprendizaje de la lectura en niños de edad escolar. En este esquema se explica cómo el proceso de aprendizaje de la lectura no puede realizarse fuera de un contexto de interacciones sociales que doten de "sentido" a los mensajes para que el niño pueda representar, almacenar, comprender, analizar y reproducir en su estructura formal. En su tarea de aprender a leer, el niño deja entrar una serie de información del mundo exterior a través de los órganos sensoriales permitiéndole enriquecer su información sensorial. Este paso previo es necesario para que pueda actuar la facultad perceptiva que presenta diversas modalidades relacionadas con los órganos sensoriales. En este procesador perceptivo se van almacenando las representaciones que pasarán posteriormente al procesador centrar donde se almacenarán los conceptos representados y procesados. Una vez cumplido este proceso se da el aprendizaje. INTRODUCCIÓN La adquisición de las destrezas lingüísticas en la primera infancia, constituye uno de los logros más resaltantes del ser humano tanto por su rapidez, por su complejidad como por su precisión. Se han realizado estudios que analizan y describen la aparición y la progresión de las diversas estructuras lingüísticas en el habla de los niños. Se ha analizado y valorado esta evolución de tal manera que existen registros estandarizados que indican cuándo aparecen las primeras construcciones sintácticas simples y completas, las primeras oraciones complejas, las relaciones de causa o de consecuencia y otras. Y si bien existe una gran diversidad de opiniones entre los investigadores sobre el origen del lenguaje, existe en cambio bastante acuerdo sobre las fases de progreso y los usos que el niño hace de la lengua. Así, se observa que los niños pertenecientes a una comunidad lingüística son capaces de entender y hablar correctamente la lengua de su comunidad entre los dos y seis años de edad, sin ningún esfuerzo aparente y sin haber recibido ningún tipo de instrucción formalizada. A través de las investigaciones realizadas con niños en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años de edad, en doce Unidades Educativas ubicadas en el estado Zulia Venezuela, se ha podido comprobar, a partir de este trabajo, la relación que existe entre las estructuras cognitivas de los niños y el proceso de enseñanza formal de la lectura y, asimismo, la importancia que esto tiene para el conocimiento y desarrollo del lenguaje. El lenguaje ha sido visto, hasta los momentos, como una conducta meramente refleja o un conjunto de respuestas más o menos pasivas que el organismo realiza ante determinados patrones estimulantes del medio, pero contrario a esto, el lenguaje implica una selección y elaboración activa de los estímulos del medio y, también, la organización de respuestas creativas, flexibles y ajustadas a las condiciones impuestas tanto por el contexto como por las propias intenciones de comunicación del sujeto y sus esquemas conceptuales. Esto implica , primero, que el sujeto que se comunica, el usuario del lenguaje, debe estar dotado de estructuras cognitivas que le capaciten para el correcto análisis del contexto físico, social e intencional en el que ha de ejecutar su actividad, ha de ser capaz de generar intenciones y objetivos comunicativos propios, y ha de ser capaz también de analizar, entender y responder a las intenciones y motivos de aquéllos con los que interactúa. Segundo, que el sujeto debe conocer las posibilidades combinatorias y expresivas del código lingüístico que opera como mediador en la actividad comunicativa, debe poseer lo que, en un sentido técnico y siguiendo a Noam Chomsky (1983), se llama un conocimiento específicamente lingüístico o gramatical, diferenciándose del conocimiento general del mundo -en el que se incluyen las diferentes formas de conocimiento del contexto- al llamado conocimiento conceptual, pragmático o, para algunos lingüistas extralingüístico. VISIÓN COGNITIVA El ser humano se caracteriza, entre otras cualidades, por el hecho de poseer un cerebro en condiciones de representar, codificar, clasificar y comparar los hechos individuales, sociales y naturales, simbolizarlos y, a partir de esto, elaborar nociones, categorías y conceptos a través de un lenguaje oral o escrito. Ese lenguaje presenta una estructura subyacente desde la cual observa y decodifica, a la vez que permite la comunicación y la socialización de las interpretaciones. En sí, el ser humano es un animal social que necesita del intercambio de información con sus semejantes para poder realmente existir. Este proceso se activa a través de un aparato sensorial que condiciona la percepción del mundo y determina las pautas en las que esa percepción es posible. De ahí que el mundo percibido dependa del aparato sensorial y de los acontecimientos de la realidad externa. Este planteamiento es totalmente diferente al desarrollado en la teoría conductista, según la concepción skinneriana (Conducta Verbal, 1957), que describe un mecanismo filogenético basado en Estímulo - Respuesta - Reforzador donde los elementos que actúan, exclusivamente, en este mecanismo son el Estímulo y la Respuesta, es decir, la Entrada y la Salida. No obstante, todo aquello que se piensa y se dice de esa realidad exterior no depende sólo de ella, sino del sistema conceptual que ha elaborado y mediante el cual selecciona, condiciona y especifica aquellos aspectos del mundo que tiene en cuenta, en los que piensa y sobre los cuales está en desacuerdo. De esta manera, el mundo pensado, la realidad interior construida en el cerebro, las experiencias subjetivas, la organización de ese sistema conceptual, es lo que hace posible su relación con el mundo exterior, fijando su atención en algunos acontecimientos con la intención de convertirlos en objeto de conocimiento y de uso, es decir, construirlos como ámbitos de experiencia humana, de significaciones individuales y sociales (Mosterín, 1978). El hombre, a diferencia de otras especies, es el único en condiciones de construir significados de sí y del mundo exterior, plasmándose en signos que mediante las interacciones y los compromisos sociales y culturales, hacen que signifiquen, que se conviertan en signos de alguien para alguien, por efecto de ese intercambio de representaciones conocido como comunicación. En este aspecto, es tan importante el proceso de semiotización como el de simbolización, puesto que entre ambas debe establecerse un acuerdo para que pueda darse objetividad social a esas representaciones codificadas. Las comunidades utilizan los mismos signos y los mismos símbolos para designar las cosas y los acontecimientos, por lo tanto, la palabra a ser comunicada o enseñada debe tener el mismo significado con el cual es usada en su comunidad, pues este es el significado que aparece representado en los esquemas conceptuales de los individuos. Sin embargo, contrario a esto, en un estudio realizado a diez libros de (1) iniciación a la lectura (Bruzual, 1998), se pudo demostrar que el 45% de las palabras que contienen estos libros son desconocidas por los niños pertenecientes a 09 Unidades Educativas del Municipio Maracaibo-Venezuela. (1) Esta investigación fue publicada en el libro "Enseñanza de la lengua materna. Teoría y Práctica" Editada por Fudacite-Zulia-Venezuela. Raquel Bruzual (1998). Los libros de enseñanza a la lectura inicial analizados son los siguientes: NACHO VENEZOLANO, ABC VENEZOLANO, ANGELITO, SILABARIO, LUCERITO, COQUITO, CHIQUITÍN, SILABARIO LARENSE, APRENDAMOS A LEER, GIRASOL. Un ejemplo de la muestra analizada de estos libros de iniciación a la lectura es la siguiente :

Las palabras que aparecen en estos libros (sustantivos, verbos y adjetivos) no son usadas por la comunidad de hablantes, por esta razón, los niños no tienen la posibilidad de percibirlas y representarlas para poder ser procesadas. Putman (1981 :181) señala que "saber lo que significan las palabras de un lenguaje (pues sin saber qué significan no se sabe a qué se refieren ) es captar la manera en que son usadas". De esta forma, el referente externo que viene a ser lo social es en elemento importante del proceso. Se observa, de esta forma, la necesaria relación que debe establecerse de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Las actuaciones de los individuos proceden de las estructuras conceptuales y metodológicas, y éstas son producto de las representaciones creadas por el individuo o adoptadas críticamente en el proceso de socialización. Se presenta, entonces, una relación individuo-comunidad donde las representaciones y conceptualizaciones van a tener un carácter polivalente que comprenden lo emocional, lo estético, lo didáctico, lo religioso o lo político y otros, aunque ante un escenario específico llegue a dominar uno más que otro. Esta polivalencia permite sostener la afirmación de que las representaciones no tienen existencia pura sino que existen en forma de conjunto y en un todo holístico. Por consiguiente, toda representación se elabora y requiere de otras representaciones dentro de un contexto dado. EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN MENTAL El concepto de representación mental aporta a este trabajo elementos contundentes para justificar la explicación. El esquema está basado en la propuesta presentada por Andrew Woodfield (1993) en su trabajo "Variedades de la representación mental" publicado en el libro "Psicología ordinaria y ciencias cognitivas". Para Woodfield la función de la percepción es presentar al entendimiento una información continuamente actualizada sobre el ambiente presente. La facultad perceptiva comprende diversas modalidades de percepción, cada una de las cuales está vinculada con los órganos sensoriales que le corresponden y cuya actividad depende de los estímulos llegados del exterior. La experiencia perceptual es una respuesta consciente y original a esos estímulos. Cada modalidad se limita al registro de las propiedades del mundo exterior que ella puede representar. Una experiencia visual puede registrar que un objeto tiene un determinado color, pero no que emite un sonido ; la experiencia auditiva puede revelar un ruido pero no que haya algo que tenga color. Ciertas propiedades pueden representarse por obra de varias modalidades como por ejemplo la forma, la contextura o el tamaño. Una experiencia táctil de una forma dada tiene propiedades de sensación completamente diferentes de las propiedades que tiene una experiencia visual de la misma forma. Resulta muy significativo en este contexto el hecho de que el tacto y la vista puedan dar impresiones que están en conflicto, por ejemplo, un objeto puede parecer a la vista liso y sentirse al tacto como rugoso. (Andrew Woodfield, 1993 : 29). De acuerdo con este planteamiento existe un registro limitado de propiedades que son representables en la experiencia perceptual pura, en tanto que el registro de lo que es representable en el pensamiento es más amplio. Si la capacidad representacional de la percepción es más limitada que la capacidad de reproducir conceptos, ello se debe tal vez a que emplean diferentes sistemas de representación del mundo. El hecho de que cada modalidad se limite a su propio registro distintivo de propiedades sugiere también que cada modalidad tiene su propio sistema de representación, su propio repertorio y sus propias facultades. Esto significa que: 1) Cada uno de los cinco sentidos es capaz de producir una experiencia del mundo exterior que no siempre coincide con lo que el sujeto sabe de ese mundo. 2) Cada modalidad tiene su propio sistema de representaciones y todas ellas son diferentes del sistema conceptual. En este aspecto, es preciso resaltar lo que Pottier (1993: 69-70) señala respecto al intento hecho por los etnolingüistas de establecer líneas de conceptos fundamentales con fines comparativos. Cabe destacar, los trabajos de M. Swadesh quien a partir de cien o doscientos términos se pretende dar una idea de las nociones utilizadas con mayor frecuencia en las distintas culturas. J.F. Sowa quien con el nombre de relación conceptual proporciona una lista alfabética de 37 entradas. A. Wierzbicka establece una lista de conceptos primitivos de los que podría derivarse el resto de lo concebido. En este sentido, Pottier (1993:70) establece una distinción entre los conceptos generales (CG) y los conceptos universales (CU). Los conceptos generales abarcan los seres y las cosas del mundo (percepciones discretas del mundo), así como las propiedades y las actividades inevitables (experiencias comunes a los humanos). Los conceptos universales o noemas son las representaciones relacionadas, abstraídas de la experiencia, pero cuyas marcas lingüísticas toman formas muy variadas en las LN. El esquema lingüístico-metodológico propuesto por Bernard Pottier presenta una estructura funcional semejante al esquema de A. Woodfield. Por ejemplo estos niveles metodológicamente necesarios actúan de la siguiente forma: EMISOR

RECEPTOR Cuadro no. 1. Bernard Pottier En este esquema se parte del mundo referencial a través de la percepción. Todo lo que el individuo perciba va a ser representado mentalmente en el nivel lógico-conceptual donde pasará a un proceso de conceptualización. Bernard Pottier (1992) agrega que el emisor debe hacer una colecta mental para seleccionar un cierto número de elementos de la percepción: todo lo que se imagina o percibe no se dice. Es el fenómeno fundamental de la conceptualización, o reducción selectiva de la referencia. El estímulo conceptualizado se codifica en la lengua materna (LN- Nivel Lingüístico) y se establece la lexematización. Pottier señala al respecto que si hay una buena intercomunicación, es porque el emisor y el receptor tienen en común un cierto conocimiento del código en LN y los mismos hábitos den paso a los signos desde las conceptualizaciones. Este conjunto de correspondencias puede llamarse su competencia. La producción de un mensaje particular, o performancia, es siempre la manifestación de la competencia. OTROS MODELOS COGNITIVOS Varios libros (Alonso y Mateos 1985, Solé 1987 y 1992, y Colomer y Camps citados por Cassany, Luna y Sanz 1998) explican los diferentes modelos teóricos, ascendentes, descendentes e interactivos, que los investigadores han propuesto durante los últimos años para explicar el proceso de comprensión lectora. El modelo interactivo que ellos proponen sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la integración entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las diferencias que encuentra elaborase una nueva fotografía, más precisa y detallada, que sustituiría a la que tenía anteriormente en la mente. El Modelo de Lectura que proponen es el siguiente: Modelo de comprensión lectora

Cuadro No. 2 Alonso y Mateos 1985, Solé 1987 y 1992 y Colomer y Camps 1991. Un aspecto interesante a resaltar en este modelo es que aunque el lector parta de la percepción y, posteriormente, realice el proceso que va desde establecer los objetivos de la lectura hasta formular y verificar hipótesis (memoria a corto plazo) que pasarán a la memoria a largo plazo a partir de los esquemas de conocimiento y el sistema de la lengua, se observa que este modelo explica muy bien la parte cognitiva del proceso de comprensión lectora, pero deja afuera la explicación lingüística. EXPLICACIÓN COGNITIVA Y LINGÜÍSTICA DEL PROCESO DE APRENDER De acuerdo con el esquema del proceso de representación mental presentado por Woodfield (1993), hemos diseñado un esquema donde se explica cómo es el proceso de aprendizaje de la lectura en términos cognitivos. Ciertamente el niño deja entrar una serie de información del mundo exterior a través de los órganos sensoriales permitiéndole enriquecer su información sensorial. Este paso previo es necesario para que pueda actuar la facultad perceptiva que presenta diversas modalidades vinculadas con los órganos sensoriales. En este procesador perceptivo se van almacenando las representaciones que pasarán posteriormente al procesador central donde se almacenarán los conceptos representados y procesados. Una vez cumplido este proceso se da el aprendizaje (Cuadro No. 3). Los puntos que atraviesan el esquema dividen el proceso en dos fases : 1.- El mundo referencial que entra por los órganos sensoriales se queda como una información sensorial. Aquí resaltan las actividades y ejercicios mecánicos y repetitivos que se aplican en nuestras escuelas, sin permitir que el niño pueda procesar la información. Este tipo de metodologías y estrategias enfatizan el uso de una memoria sensorial que es la memoria de poco alcance y de uso inmediato. El quehacer didáctico en nuestras escuelas,según las observaciones realizadas, está concentrado en esta fase. Por ejemplo : Los métodos de enseñanza son predominantemente métodos que van de la parte al todo con características estructuralistas, normativistas, aisladas y teóricas. Las estrategias empleadas están concentradas en actividadades como : caligrafías, dictados, cuestionarios y copias. Los procedimientos didácticos que predominan son : estímulo-respuesta, los reforzadores externos, conducta ecoica, mando, control, premio/castigo. EXPLICACIÓN COGNITIVA DEL APRENDIZAJE

Cuadro no. 3 Raquel Bruzual 2.- El proceso perceptual, de representación y el procesamiento total de la información que entra hace que a través del uso y de la práctica, de la reflexión y el análisis se logre el desarrollo de la memoria operativa y se llegue a la memoria a largo plazo. CONCLUSIONES En el período comprendido entre los cuatro y los seis años de edad los niños entran al juego simbólico, los dibujos se hacen representativos de los objetos; participa de las distracciones y pasatiempos. Entra al mundo de las preguntas y se manifiesta mejor su capacidad creativa a través del lenguaje, cambiando el significado de las palabras que domina e inventando otras. Durante esta edad, el niño presenta un lenguaje establecido con ciertas anomalías gramaticales propias de su desarrollo, y están presentes algunas restricciones de construcción . El niño a esta edad interactúa con el entorno social y cultural en búsqueda de una participación activa que lo conduzca a desarrollar su capacidad lingüística y lo ayude a adquirir procedimientos que le permitan apropiarse de los rasgos morfo-sintácticos, léxico-semánticos y pragmáticos de su lengua materna (Bruzual , 1998: 95-97 ). Es así como a partir de los cuatro años, podemos observar que, los niños cometen fallas morfológicas, sintácticas, de construcción semántica y de predicción. En todo caso, el cometer errores evidencia el ejercicio de una actividad propia de su proceso de aprender. Por lo tanto, el niño no imita la lengua materna, sino que la adopta críticamente, por el juego de las coincidencias y divergencias significativas y representacionales que él ha creado en su contacto con el mundo que lo rodea, además con los acuerdos y aceptaciones que conscientemente lleva a cabo. Si el proceso de adopción crítica de la lengua materna, de iniciación en el mundo social de los discursos, se remitiera a la relación tradicional de enseñanza-aprendizaje, habría que sostener el hecho de que nadie le enseña nada al respecto y, en este sentido, no existe una teoría consistente del aprendizaje que dé cuenta de esta adopción (Chomsky, 1985). En síntesis, en el proceso de aprender el niño hace representaciones de sí mismo, de la sociedad y de la naturaleza. Esas representaciones, venidas del mundo exterior a través de la percepción, se organizan conceptual y metodológicamente, y a partir de ellas se dan las actuaciones (comunicativas, afectivas, científicas, políticas, tecnológicas etc..) En una visión global del proceso y con miras hacia una educación integradora y totalizadora, la enseñanza y el aprendizaje deben ser entendidos como el logro de la transformación holística tanto de las representaciones, las estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, los lenguajes y las actuaciones, como de los intereses, las motivaciones, la afectividad, la religiosidad y todas aquellas cualidades que caracterizan al ser humano. En síntesis, la adquisición y desarrollo del lenguaje está estrechamente vinculado al conocimiento del mundo que el niño ha ido representando en su estructuras congnitivas desde el mismo período sensorio motriz. Desde sus primeros años el niño hace un uso muy activo de la información semántica y pragmática en su comprensión del lenguaje, lo que facilita el desarrollo de estrategias morfológicas y sintácticas. El proceso de inducción y deducción de las reglas gramaticales no es posible fuera de un contexto de interacciones sociales que doten de "sentido" a los mensajes para que el niño pueda representar, almacenar , comprender, analizar y reproducir en su estructura formal (al leer y al escribir). En su proceso de aprender a leer, el niño necesita de una experiencia lingüística, de ciertas condiciones exógenas y endógenas ligadas al desarrollo socio-emocional, a su interacción con el entorno y al desarrollo de sus capacidades cognitivas. Esto le va a permitir expresar y reconocer intenciones y significados, incluso independientes del lenguaje mismo, a través de la lectura. Finalmente, en este trabajo se ha insistido tanto en lo cognitivo y lo lingüístico porque es necesario darle una explicación más científica a uno de los tópicos de mayor preocupación, hoy en día, en la investigación sobre la enseñanza como lo es la enseñanza de la lectura, principalmente porque las diversas innovaciones pedagógicas no han proporcionado los resultados esperados en materia de educación científica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|